黍的俗称是什么-山西亿鑫源农业开发有限公司

Website Home

##五谷之名:黍的俗称与中华农耕文明的集体记忆翻开泛黄的《诗经》,。

彼黍离离,彼稷之苗。

的诗句跃入眼帘,这种被称为?

黍。

的古老作物,在中华大地上已经生长了数千年?

今天,当我们询问!

黍的俗称是什么。

时,得到的答案可能五花八门——北方人称之为。

黄米?

,西北地区呼为;

糜子。

,而在一些方言区则被叫作;

黍子?

这些不同的俗称并非简单的语言现象,而是中华农耕文明集体记忆的活化石,是土地与人民千年对话的密码。

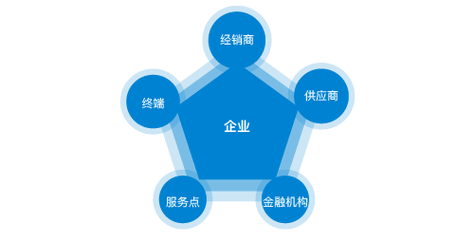

黍的俗称差异首先体现了中国农耕文明的地域性特征!

在黄土高原,?

的称呼与当地干旱少雨的自然环境密切相关,这种耐旱作物成为西北人民对抗恶劣气候的法宝。

而东北地区。

大黄米。

的俗称,则反映了黑土地上更为丰沛的降水带来的作物特性变化?

贾思勰在《齐民要术》中详细记载了黍在不同地区的种植时令和方法,这些农事知识通过俗称的形式代代相传。

当我们听到一个老农说?

糜子耐旱,种在山坡上最好?

时,实际上是在聆听千百年来农耕经验的浓缩表达!

这些俗称更是民间生活智慧的结晶;

在山西,!

黍子面?

制作的油糕是节庆必备。

在陕北,?

糜子馍。

是走亲访友的体面礼物;

而;

黄米酒;

则在北方多地的婚丧嫁娶中扮演重要角色。

汪曾祺在《故乡的食物》中深情回忆家乡用黄米做的各种小吃,这些食物名称中保留的俗称,承载着无数中国人的味觉记忆和情感认同?

民间俗语。

三十里的莜面,四十里的糕。

,其中的。

糕;

正是指黍米制作的耐饥食品,反映了劳动人民对作物特性的深刻认知。

从历史维度看,黍的俗称变化还折射出中华农耕文明的演进轨迹;

甲骨文中已有。

字,可见其栽培历史之悠久?

《诗经》时代,黍被视为。

百谷之首!

到了明代,《天工开物》却记载黍?

今农家稀种!

,反映了主粮作物的更替过程;

这种兴衰在语言中留下了痕迹——越是古老的农书,对黍的记载越详细;

而现代方言中保留的俗称,则成为追溯农耕文化变迁的活证据。

人类学家发现,在山西一些偏远山村,老人仍能说出七八种不同黍的土名,每个名称都对应着特定的品种和用途,这种精细分类正是早期农耕文明的典型特征。

在现代化进程中,随着玉米、小麦等高产作物普及,黍逐渐退出主粮行列,其俗称也面临消失的危险。

城市里的年轻人可能只知。

而不知。

为何物。

这种语言流失背后是农耕记忆的断裂。

保护黍的各种俗称,不仅是为了保存语言多样性,更是为了守护中华文明的根系!

近年来,随着人们对传统农耕文化的重新发现,!

糜子饭!

黄米粽子!

等传统食物重回餐桌,这些名称所承载的文化记忆也随之复苏?

黍的俗称如同一面镜子,映照出中华农耕文明的深厚积淀!

从。

黍离之悲。

的历史典故,到;

杀鸡为黍。

的待客之道,再到?

黍稷非馨?

的祭祀传统,这种古老作物已经深深融入中国人的精神世界;

当我们探究。

时,实际上是在追问。

我们是谁。

我们从哪里来;

这些根本问题。

在工业化、城市化的今天,重新发现这些看似普通的作物名称背后的文化意蕴,或许能帮助我们找回与土地、与传统、与文明本源的那份联结。